[ 五月五日まで 五月人形発売中! ]

甲冑 兜 ~その十八~

兜のクワガタ ②

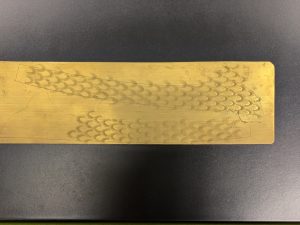

美しい鳥の羽根の文様(刻印)

手打ちなので一つずつの文様がきわだっています。

微細な彫刻の龍頭にはヒゲがあり、尾には剣がついています。

真鍮板に輪郭をけびきし、文様を打ちます。

輪郭にそってハサミで切り、ヤスリで形を

整えた後、金メッキします。

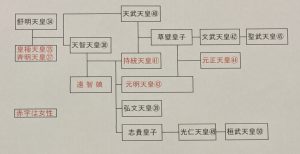

前回の画像のように、鍬形には大きく分けて細長い「長鍬形(ながくわがた)」と幅の広い「大鍬形(おおくわがた)」があります。鍬形には鳥の羽根のような打ち文が入っていることがあります。鷹の羽の文様といわれています。高級品だと、ひとつひとつ手で打たれており、刻印のエッジが立って美しいものです。文様が入っていないことも多いのですが、鏡面といって鏡のようなツルツル仕上げの場合や艶消しのようになっている場合とがあります。どれが高級ということはありません。鍬形は多くの場合真鍮製で、金メッキがほどこされています。わざわざ裏側に「二十四金鍍金(めっき)」と印がついていることがありますが、大切なのはメッキにかけられた時間で、この時間によって錆などに対する耐久性や美しさは大きく違ってきます。ですから、「二十四金鍍金だから良いもの」と一口に言うことができません。同じように、木製の龍頭にもよく「本金箔押」と印がついているものを見かけます。金箔にはたくさんの種類があって、ほぼ百パーセント純金の金箔はたいへんに高価ですので、龍頭の箔押に用いることはあまりありません。四号色金という箔で約十センチ角一枚七~八百円くらい(令和六年)、この箔で金の含有率が約九十五パーセントです。本来ならばこれ以上を本金箔といいます。本金鍍金、金箔押と言われるとすごく高級な感じがしますが、百均のお店でも金箔(金色の箔の意、金が含まれているとは限りません)は売られています。

パルプや洋紙を使っても「和紙」と表示されるということもあり、素材や品質説明はお客様の常識とは次元の違うことがありますので注意が必要です。逆説的ですが、本当の高級品にこうした表示がされていることはあまりありません。本物の素材を用いることは当然のことだからです。では、どうしたらその判別ができるのか?それはお客様自身がそれを見分けられるだけの経験を積むか、あるいは意識の高い販売店によるしか残念ながら方法はありません。「金」とか「和紙」に限らず、「木製」とか「正絹」の表示もお客様の認識とかけ離れている場合が多く見受けられます。販売店や業者自身がどこまでプライドと順法精神(正しい品質表示)を持って扱っているか、そこにしか頼る術(すべ)はありません。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。