美しい髪

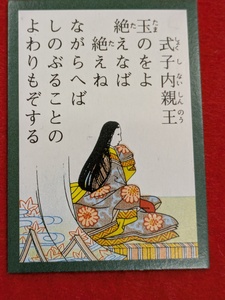

ゆたかな髪の女雛

毎日シャンプーするのはいまでは普通のことですが、4~50年ほど前には週に数回という人も多かったように思います。平安時代までさかのぼると、それが年に数回という頻度になります。

身長より長いというのは当たり前のことで、髪を洗うというのは平安女性にとってはたいへんなことでした。それを洗って乾かすというのは一日がかりの作業です(なにせ、ドライヤーがない)。お雛さまでももっと長くすると良いのですが、始末がたいへんなのでだいたいは写真のような感じでおさめています(これはかなり髪の量も多く、長い方です)。

この「髪を洗う」という作業が古典文学に出てくることはあまりありませんが、見つけました!

「夜の寝覚め」というお話の中に「御髪(みぐし)すまし暮らす日・・」とあり、まさに一日がかりで髪を洗った様子です。この女性は夫が結婚前に契った妹にいまだに想いを寄せる様子にいら立ち、しかしいろいろな事情から正面から夫を詰ることもできないというむしゃくしゃした気持ちの中で髪を洗っているのです。少しでも美しさを取り戻し、夫の気を振り向かせようとしているのか、度々髪を洗っています。気分転換に美容院へ行く現代の女性と同じなのかもしれません。

中村真一郎はこの物語を「・・・一文明の頽唐期に必ず現れることになるデカダンスの小説の一典型である」とにべもない言い方をしていますが、男女とそれを取り巻く人々の心理を物語の中心に据えた世界初の長編心理小説ではないか?とさえ思います。物語の真ん中あたりが欠損していて、想像で補うしかないのが残念です。しかし、読みにくい。登場人物の呼び名がころころ変わり、源氏物語でもそうだけど文章の主語述語がよくわからない。自分の能力不足を思い知らされる物語でした。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします