一月七日は白馬の節会(または子の日の祝)

美しい白馬の置物。海外でも喜ばれます。

神功皇后と武内宿禰(たけのうちのすくね)

宿禰の抱いているのが応神天皇。八幡様です。

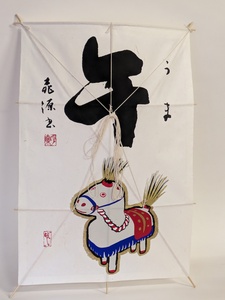

来年の干支の和凧。天高く跳ね上がりますよう

来年は「午歳」です。前にも触れた「白馬の節会(あおうまのせちえ)」にもからみ、馬のお話・・・書きながら気が付いた不思議な符合。一月七日は古来、「子の日の祝い」として若菜を摘み、七草粥をいただく日です。同じ日、「白馬(あおうま)の節会」として御所では天皇以下家臣がそろって白馬をご覧になる行事が行われました。「子」は北極を意味し、「午」は南極を意味します。子午線とはこの両極を結ぶ線のこと。同じ日に「子」と「午」を祝う行事が行われていたのですね。なにか意味があるのでしょうか

馬は古代の日本にはおらず、3~4世紀頃モンゴルから朝鮮半島、対馬を経由して九州地方に伝わったと言われています。

かつて、端午の節句に白馬に乗った神功皇后のお人形が良く飾られましたが、そうするとその姿はちょっと怪しいかもしれません。逆に、朝鮮半島に乗り込んだ皇后が馬を日本に伝えたのかも?

この皇后の乗っている馬も白馬です。前にアルビノと書きましたが、アルビノではない白馬もいます。数年前、桜花賞を勝ったソダシという純白の牝馬がいました。栗毛や鹿毛に交じって疾走する姿が絵のように美しい馬でした。

源平の戦いのクライマックス、ひよどり越えのとき、崖を降りる鹿の姿を見て義経は「鹿も四つ足、馬も四つ足」と言って軍を率いて騎馬のまま崖を下り、崖からは攻めてこないと安心していた平家を破りました。このとき、弁慶は馬がかわいそうと言って、馬を担いで下りました。小さくても馬は400~500㎏ありますので、無茶苦茶な話です。鹿は偶蹄類でヒヅメが二つで、狭い岩場でも上手に登ったり下りたりできます。対して、馬は奇蹄類(単蹄)で体も大きいので、狭い岩場などを下りたりするのは苦手です。物語ですので「すごいな~」と感心するにとどめて下さい。

馬は蹄が一つですが、それは中指の爪が分厚く進化したものです。つまり、馬は四本足というものの、実は四本の中指で、しかも、その爪だけで立っているのです。更に、ヒジやヒザのように見えるところは、実は手首と足首です。ヒジやヒザ部分は胴体のすぐ下、足の付け根にあります。速く走るために進化したのですね。陸上競技でも、短距離走の場合はかかとをつけず足の先で走ります。人間もそのうち進化してつま先で歩く人が出てくるかもしれません。

写真は、縁起物としてお正月(白馬の節会)や端午の節句に飾られる置物です。桐塑を使ってひとつずつ手で胴を作り、純白の越前奉書紙を細かくちぎりながら貼り付けて美しい毛並みを表現します。タテガミやシッポ、房紐などは絹でできています。世界中に多くの馬の置物がありますが、最も手の込んだ美しいものです。残念ながら手作りのため、型で作られる陶製の馬のように量産できず、ブランド名もありません。価格は有名なブランド陶器の数分の一です。作品そのものの価値とブランドの価値とをどう考えるか、価値観が問われます。海外への贈り物に喜ばれる品のひとつですが、あまり市場には出回りません。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします