破魔弓 ~その三~

知ってる「はず」

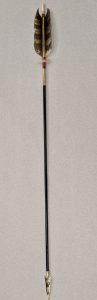

破魔弓の矢 矢の矢筈

下端が矢尻 ハチクマタカの最高級矢羽根

破魔弓の弓 蒔絵入 掛軸をかける矢筈

上端が末弭、下端が本弭

「知ってるハズ」、「そんなハズはない」などと使う「ハズ」という言葉、これは弓、矢の部分の名から来ています。

弓の両端の弦を結わえる部分、上を「末弭(うらはず)」、下を「本弭(もとはず)」、総称して「弓弭(ゆはず、ゆみはず)」と言います。

一方、矢にもハズがあり、それは弓の弦につがえる二股になった部分です。これを「矢筈(やはず)」と言います。

「~の筈なのに」という使い方のときには、矢の方の筈の字を使います。これは、外れることがないという意味から来ているそうです。

おもしろいのは、お相撲でもこの言葉を使うことです。相手の脇や胸のところを、親指を開いた状態で押すのを「はず押し」といいます。手のかたちが矢筈に似ていることからきています。単に手を当てて押すことではなく、矢筈のかたちから名付けられているところが興味深いですね。

もうひとつ、「矢筈」という名の別のものがあります。それは写真の掛軸などを掛けるときにつかう竿のことです。先が二股にわかれていてここに掛軸のひもをひっかけて吊るします。矢の筈のかたちのものもあり、それの方が古いかたちなのでしょう、ウグイスのくちばしに似ていることから「うぐいす竿」とも呼ばれます。

はずは外れない意味を持っているはずなのに、外れることをはずれというのはなぜでしょう(早口言葉みたいです)。

弓矢には部分部分に名称があり、その一部だけ載せておきます。破魔弓には籐を巻いた弓が主に使われますが、これを重籐(しげとう)の弓、重籐巻の弓と呼びます。平家物語にも出てきます。

羽生結弦さんの名前を見るたび、美しい矢をつがえた弓を連想して「いい名前だな」といつも思っていました。細身でしなやかな弓のような演技をされます。

ほんとにどうでもいい重箱のスミのことでした。お相撲を見るときちょっと思い出して下さい。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします