甲冑 兜 ~その二十一~

兜櫃 ③

シンプルな飾り方ですが、ここにも

様式があります(木馬はオプション)

前回に続き、今回は節句飾りのしきたり:様式についてすこし・・・

最近の端午の節句飾りは兜が多くなりました。飾るスペースの問題や、「あかちゃん用」という考えの方が多くなって、より「簡単に」、「可愛らしく」という節句飾りがふえ、様式がわからなくなってきているきらいがあります。えらそうに様式と言っていますが、茶道のように流派があって飾り方が決まっているわけではありません。こうして飾った方が伝統的、あるいは、こういう理由があるのでこのように飾った方がいいですよということです。

〈鎧・兜の選択〉

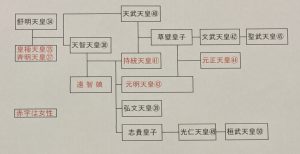

端午の節句に鎧・兜・武者人形を一般家庭で飾るようになったのは江戸時代からです。武家では自前の鎧兜を飾りましたが、町民は小さな雛兜や木製の桧兜、神功皇后や太閤、桃太郎などの人形を飾りました。鎧・兜の場合、戦国武将のものより平安鎌倉時代の古風なものが圧倒的に好まれました。それにはいろいろな理由があります。戦国武将は評価の毀誉褒貶が定まらないことや、奉納に用いられるような古風な鎧兜の方が格段に美しいことなどがあげられます。江戸時代においても特定の武将の鎧兜の模倣ではなく、その子だけのために、古風な鎧兜をお祝い用に美しくアレンジして作られたのです。

〈櫃の上に飾る。袱紗は兜を傷めないよう台にかける〉

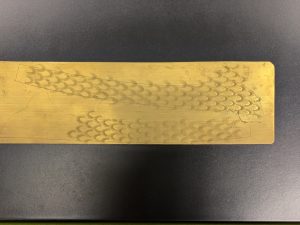

その兜は、写真のように必ず櫃(ひつ)の上に飾られます。櫃に飾るときは、兜を傷めないよう櫃に置いた台の上に袱紗をかけて飾ります。その櫃には、よく「前」と描かれたものがありますが、写真のように「家紋」を入れることもあります。節句飾りは、初節句(赤ちゃんのとき)に贈られることが多いので勘違いされる方がいらっしゃいますが、子供用ではなく、生涯にわたって端午の節句の祝いに飾られるものだからです。生まれて二番目に贈られる一生物のプレゼントです(一番目は名前)。

〈屏風の飾り方〉

屏風はお飾りになる場所によって不要な場合もありますが、飾る場合には本来は写真のように台の外側に置きます。ちゃんとした屏風には角々に金具がはめられ、釘で固定されます。この釘の頭が屏風の下にも出ています。これは、本来、塗装を施した台の上に置くことを想定していないことを意味しています。釘の頭が台を傷つけてしまいます。畳やもうせん、真菰などを敷いた上に飾るようにできているのです。しかし、これは「ちゃんとした屏風」の場合で、いまは屏風の下面にフェルトなどを貼り付けて、台の上に飾れるようにしたものもあります。

〈弓・太刀〉

弓は武士の必須科目です。那須与一、源為朝はじめ、弓自慢の話はいっぱいあります。魔障は弓弦の音や光る矢尻を恐れるとされていますので、弓弦と矢尻は必須です。太刀は一般のさむらい用の「刀」ではなく、大将の持つ「太刀」のこしらえがされていなければなりません。できれば、柄頭(つかがしら)が鳥=鳳凰の鳥頭であったり、鍔(つば)が分銅型の分銅太刀だと理想的です。

〈もうせん=ハレの日の演出〉

下には緑のもうせんや真菰を敷きます。お雛様には赤いもうせんを敷くことによって、お節句=ハレの日のステージができあがります。ときどき、「リビングの内装に合うように」という方がいらっしゃいますが、節句は日常と違う「ハレ」の日を演出するものですので、内装やインテリアなどの日常・日用品に合うものである必要はまったくありません。こうした様式をふまえながらも、小振りで可愛らしいものはいっぱいあります。玩具やインテリアとは一味違う節句飾りをお選びいただくことで、お子様が生涯、節句のお祝いにお飾りいただくことができます。七~八年で飾らなくなるような五月人形は節句飾りとは言えませんし、そうしたお飾りがとうてい縁起がよいとは思えません。最低限の「様式」が節句飾りに求められる由縁です。

ちょっと説教臭くなりましたので、次回からまた重箱のスミをほじくるような楽しい(?)お話に戻ります。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。