よいお雛さまのゆるがない条件に「様式」にはまっているかどうかがあります。

良いお雛さまはお子さまが「生涯」お飾りいただけるかどうかが最初の条件。つまり、はやりすたりのないデザインであることが第一です。

佳いお雛さまというと、「上品」であるかどうかが問われます。上品かどうかは「感じる」しか方法はありません。「おもちゃ」として飾るか、「節句」のしつらえとして飾るかで、考え方は違ってきます。おもちゃには上品かどうかを問う必要がありません。

以下は、大まかな説明ですので、興味のある方はお目通しください。お問い合わせいただければ、もっと詳しいご説明をさせていただきます。

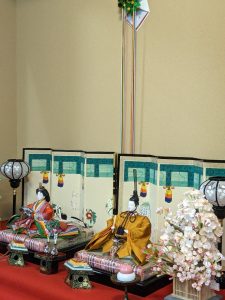

男雛はゆったりと鷹揚に肩幅も広く堂々とした姿で、このお人形にはシワ(衣紋ひだ)も複雑につけてあります。下着、袴もすべて絹製。

女雛はなで肩です。十二単は枚数が多いのですっきり着せる技術が求められます。人形だからと言って特別に薄い布でできているわけではありません。そこをドテラの重ね着みたいにならないよう、自然に見える着付けの技が見せ所です。おまけにこのお雛さまの単(ひとえ)にはヒネリが施してあります。こちらもすべて絹製です。すべて絹というお雛さまはめったに見ることはできません。

人形の「格」に、雛道具を合わせることも重要です。

屏風はちゃんとした表装の六曲が二本そろったもの。手描きで絵が描かれています。

ぼんぼりは絹張に手描きの梅柄、台は菊の花を表した「菊燈」というかたちです。

桜橘は絹製。花びら一輪一輪の軸に絹糸が巻かれ、桜は東にあたる右側は満開、左側はつぼみを多く配してあります。

親王台(畳の台)はイ草の畳です。一般に使われている「和紙たたみ」は黄色の色目が強く、こうした人形には合いません。(和紙畳という商標名ですが、コウゾミツマタの和紙ではなく、パルプを樹脂加工、着色した畳です。)

雛道具は静岡製の本金蒔絵の三方、菱餅、高坏(たかつき)です。三方の口花は柳と桃がきちんと表現されています。

もうせんはお雛さまには必須です。赤い色は火の色、すべてを浄化する色で、魔除け厄除けの色です。ウール60%。

1m80cmの床の間に飾りましたが、1m40~50cmくらいあれば飾ることができます。ここまで揃えて120~130万円ほどです。