七夕 ~その三~

お相撲 ①

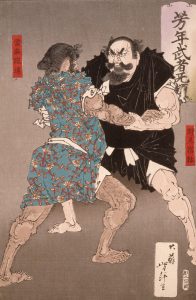

奈良、平安時代には七月七日は七夕星まつりであると同時に「お相撲」の日でもありました。相撲の節会(すまいのせちえ)といって、全国から力自慢を集めてこの日に相撲を取らせたのです。そもそもの始まりは奈良時代(?)、野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)が相撲を取って宿禰が蹴速の背骨をへし折って勝ったという、七月七日のできごとにちなんでいます。もちろん、伝説です。いつの時代でも、力自慢同士の勝負は盛り上がります。奈良の桜井市には相撲神社があり、 野見宿禰を祭ってあるということですが、この神社には神殿がなく土俵があるだけです。

昼間はお相撲で手に汗をにぎり、夜は星まつりで詩や和歌を詠んで酒を酌み交わすという、七月七日は実に楽しい一日だったろうと思います。

こうしたわけで、七月に行われる名古屋場所は、本来であれば本場所中の本場所であると言えます。 ~お相撲②につづく

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします