お雛さまの屏風 ~2~

山の屏風と縁起

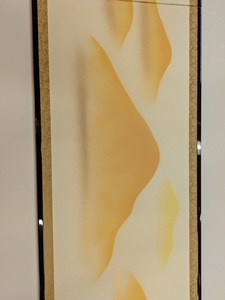

遠山屏風

引き箔 東山屏風

彩 遠山屏風

お雛さまに限らず、端午の節句のときにも屛風に山々がえがかれているのをよく見られます。これは、山々が連なるさまが子孫が代々栄えることにつながると考えられ、特にお子様のお祝いの行事には縁起物としてよく用いられるようになりました。妊婦さんのおなかを連想するところからとも言われています。

一番上は遠山柄で、数種類の細かな金箔で連なる山々が描かれています。印刷ではなく、金箔を手で振って描きますので、ひとつずつ微妙に異なった仕上がりになります。

二番目は東山柄とよんでいます。京都東山の姿でしょうか。手描きの山の上に金箔をすり込む「引き箔」という技法で作られています。古典的な雰囲気がかもしだされます。

三番目は遠くかすんだような山々が描かれています。彩遠山(いろとおやま)と呼ばれていますが、裾野にうっすらと金粉で霞が描かれ、前に並べるお雛さまが引き立つ屏風です。

お雛さまは「厄除け」「お守り」といわれます。そのためには「縁起」がとても大切になります。何百年にもわたって磨かれてきたお雛さまの「様式美」は、この「縁起」と切り離せない関係にあります。近年は、板目の屏風など、縁起とは無縁のものも現れていますが、このような小難しいことではなく、見た目が美しいということからお選びいただくだけで自然と縁起にかなったお雛さまになるように思います。

※よく、お部屋の雰囲気に合うかどうかを言われることがありますが、お雛さまは普段の日常の品ではありません。お節句のその日を祝うもので、インテリア小物ではないのです。むしろ、どなたが見ても「お雛さまだ!」と分かるくらいのものの方が本来のお雛さまの意味にかなっています。また、ベビー用品としてお選びになる方もありますが、ちゃんとしたお雛さまは80歳になっても飾っていただけるようにこしらえられています。人生の最初の数年間だけしか飾れないものでは、少しもったいない気がします。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします