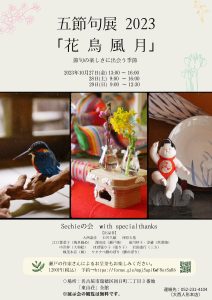

10月27~29日、五節句展開催です。

瑞穂区 重要有形文化財「東山荘」にて。(入館無料)

お雛さま、季節のお人形、陶芸、絵画など渾身の

五節句展を開催します。

美しいお部屋とお庭に寸分のゆるぎなく収まる

伝統の美の数々・・・

日本に生まれてよかったなあ、と思えるひとときを

過ごしていただけると存じます。

お呈茶は1200円(事前予約が必要です)。

お呈茶予約はこちらから→https://forms.gle/ZLFgRTtkvKPG3xb39

10月27~29日、五節句展開催です。

瑞穂区 重要有形文化財「東山荘」にて。(入館無料)

お雛さま、季節のお人形、陶芸、絵画など渾身の

五節句展を開催します。

美しいお部屋とお庭に寸分のゆるぎなく収まる

伝統の美の数々・・・

日本に生まれてよかったなあ、と思えるひとときを

過ごしていただけると存じます。

お呈茶は1200円(事前予約が必要です)。

お呈茶予約はこちらから→https://forms.gle/ZLFgRTtkvKPG3xb39

10月5日、毎年10月第一木曜日に、私たちの組合では、大須観音様で

人形供養を行わせていただいています。この地域では随一の荘厳かつ鄭重

な供養式です。途中、小雨もありましたが、境内での人形お焚き上げの時

には雲も切れ、青空ものぞきました。貫主さまみずから読経をされ、お元

気な様子にも安堵いたしました。

来年も同じ110月の第一木曜日に催しますので、近づきましたらご希望の

方は当店にお尋ねください。

お子様の初めてのお正月のお祝いに贈るのが破魔弓です。かつては男女

問わずでしたが、近世になっては女の子は羽子板飾りを贈ることがふつう

になりました。

もともと、破魔弓は右のように弓と矢を柱などに掛けるものでした。

それは、蜻蛉日記にも「帳に掛けたる小弓の矢をとりて~」とあるように、

お護りとして掛けられているものでした。当店もかつてはガラスケース入

の破魔弓飾を中心に製作していましたが、大きな震災の後、その危険性と

「かさばる」こと、ガラス代の高額なことなど考慮し、伝統にもとづいた

洗練されたデザインの破魔弓を中心に製作・販売をするように致しました。

左の円い方は、駿河千筋細工の職人さんにこの作品用に作っていただいて

います。弓は籐で巻いた竹製、矢羽根は天然の鳥の羽根です。

ガラスケース入りと比べると、ガラスがない分、かなりお値打ちにお求め

いただけます。

10月中旬ころには展示販売はじめます。どうぞご覧ください。

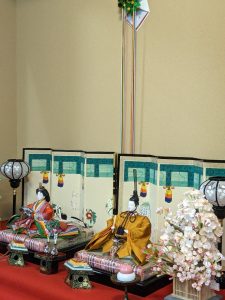

よいお雛さまのゆるがない条件に「様式」にはまっているかどうかがあります。

良いお雛さまはお子さまが「生涯」お飾りいただけるかどうかが最初の条件。つまり、はやりすたりのないデザインであることが第一です。

佳いお雛さまというと、「上品」であるかどうかが問われます。上品かどうかは「感じる」しか方法はありません。「おもちゃ」として飾るか、「節句」のしつらえとして飾るかで、考え方は違ってきます。おもちゃには上品かどうかを問う必要がありません。

以下は、大まかな説明ですので、興味のある方はお目通しください。お問い合わせいただければ、もっと詳しいご説明をさせていただきます。

男雛はゆったりと鷹揚に肩幅も広く堂々とした姿で、このお人形にはシワ(衣紋ひだ)も複雑につけてあります。下着、袴もすべて絹製。

女雛はなで肩です。十二単は枚数が多いのですっきり着せる技術が求められます。人形だからと言って特別に薄い布でできているわけではありません。そこをドテラの重ね着みたいにならないよう、自然に見える着付けの技が見せ所です。おまけにこのお雛さまの単(ひとえ)にはヒネリが施してあります。こちらもすべて絹製です。すべて絹というお雛さまはめったに見ることはできません。

人形の「格」に、雛道具を合わせることも重要です。

屏風はちゃんとした表装の六曲が二本そろったもの。手描きで絵が描かれています。

ぼんぼりは絹張に手描きの梅柄、台は菊の花を表した「菊燈」というかたちです。

桜橘は絹製。花びら一輪一輪の軸に絹糸が巻かれ、桜は東にあたる右側は満開、左側はつぼみを多く配してあります。

親王台(畳の台)はイ草の畳です。一般に使われている「和紙たたみ」は黄色の色目が強く、こうした人形には合いません。(和紙畳という商標名ですが、コウゾミツマタの和紙ではなく、パルプを樹脂加工、着色した畳です。)

雛道具は静岡製の本金蒔絵の三方、菱餅、高坏(たかつき)です。三方の口花は柳と桃がきちんと表現されています。

もうせんはお雛さまには必須です。赤い色は火の色、すべてを浄化する色で、魔除け厄除けの色です。ウール60%。

1m80cmの床の間に飾りましたが、1m40~50cmくらいあれば飾ることができます。ここまで揃えて120~130万円ほどです。

重陽も過ぎ、店内には少しずつお正月飾りやお雛さまが並びはじめました。

まだまだ暑い日が続きますが、それでも季節は忘れずにめぐってきます。あちこちで彼岸花も咲き始めました。

写真は、羽子板にお正月の掛物を添えたものです。

豊山のお正月らしい上品な羽子板に、手描きの屏風や松竹梅の可愛らしい三方を添えました。

7万5千円ほどでお求めいただけます。羽子板はたくさん種類があります。羽子板によって同様の飾り方で5万円ほどからお求めいただけます。

松竹梅の掛物はとても上品なものですが、5万円ほどのお品です。

まだ、勢ぞろいというわけにはいきません。10月に入ればお正月飾り、お雛さまともある程度そろいます。

どうぞお気軽にご覧ください。

九月になりました。

そろそろお正月のお飾りや、お雛さまを少しずつ店内に展示してまいります。

当店では、お客様のご要望に添って多種多様な飾り方をご提案しております。

同じ羽子板でも、画像のように羽子板だけで飾ったり、屏風・台をつけて飾ったり、という具合です。

ちなみに羽子板(高26cm)だけの場合4万円弱、屏風・台が付いている方は6万円弱となります。

お雛さまも同様で、人形(高15cm)を梅型の台に載せた方は8万円弱、屏風・台のついた方は9万円少々といった価格になります。

羽子板は天然木タモに絹など素材の伝統的な松竹梅の造花が施されています。屏風は京唐紙の中でも高級な雲母を用いた手摺りの梅柄です。

お雛さまは、絹の衣裳、桐塑の下地の「伝統工芸品指定」作品です。梅の台は下地は樹脂で、本漆の春慶塗りで仕上げてあります。一方の屏風と台がついた方は、屏風は京唐紙の中でも高級な雲母を用いた手摺りで「鳳凰と蝶々」の柄です。チョウツガイを用いず、簡易ではありますが紙蝶番で作られています。

台は天然木の栓(セン)のムク材、脚部は槐(エンジュ)を用い、燭台は木製品(静岡県製)です。一般のお店様でに似たような台が使われることがありますが、ほとんどが合板かボードに木目柄のシールを貼り付けたもので、こうした天然木の製品はお目にかかることはほとんどありません。

当店は本格的な専門店ではありますが、このようにお求めやすい本格商品もたくさん揃えております。どうぞ、「本物」ぜひご覧いただきますようご案内申し上げます。

10月5日(木)午前中、大須観音さまで人形供養を催します。

飾られなくなったお人形やぬいぐるみなど丁重にご供養いたします。

10月3日までに当店にお持ち込みいただくか、当日9時~正午に

大須観音境内へご持参ください。

※供養料をお預かりします。(お志:一組3000円程度より)

※ひな段やガラスケースなどの付属品や、燃えないものは承れません。

不燃物などにお出しください。

兜・鎧などの五月人形や博多人形などは、その趣旨から承ります。

※ポスターの各店でも承ります。

※雨天決行(台風などのときはお尋ねください)

徳川美術館「TOKUGAWA NIGHT MUSEUM」にご招待いただきました。ご講演は比叡山延暦寺・今出川行戒師。「徳川の宴」の題にそって比叡山の楽しいお話をいっぱい聞かせていただきました。そして、なんと徳川家若様にもおめもじ!わたしたち節句品を扱うものにとっては、まさに「真夏の夜の夢」でした。

九月九日の重陽(ちょうよう)は、五つあるお節句の中で

一番なじみのうすいものです。

菊でなにかする、たとえばお料理やお酒に菊の花弁を入れて

みるとか、菊の花をお部屋に飾ってみるとか・・・でも、菊の

花っていうとどうしても仏事を連想してしまって、ちょっと

飾りにくい感じもあります。

それに、他のお節句のように、門松とか雛人形など、飾るもの

がないので知らないうちに通り過ぎてしまうことが多いですね。

でも、五つの節句の中で重陽は端午の節句とともにもっとも

古く重要なもので、この日の飾り物もちゃんとあるのです。

画像は重陽の時に飾る「茱萸袋(ぐみぶくろ、しゅゆぶくろ)」

「茱萸嚢(しゅゆのう)」と呼ばれるものです。実際の茱萸袋は

もっと華やかなものです。いまはお花屋さんに行くと、きれいな

菊の花もいろいろありますので、お花とともにこうしたお飾りを

しつらえてください。

七夕の次はお盆です。お盆提灯がたくさん並びました。

最近はお住いやお仏壇にあわせて大小さまざまなお盆提灯がございます。

従来の3本足のものは長い間にどうしてもぐらつきが出てきます。それを

解消しようとするのが左のようなデザインのもの。数十年間でさま変わり

している現代の暮らしですが、盆・正月・お節句など人生に欠かすことの

できない伝統的な行事のしつらえも、お客様に採り入れていただきやすい

ようさまざまな工夫、努力をしています。

「体験の格差」ということが言われています。自然に触れる、身体を動か

す、ものつくりを体験する、というようなことのようです。伝統的な行事

も、体験したことがあるかどうかはその方の人生に、将来大きな格差をもた

らすかもしれません。そんなことを考える以前に、文化とは日常の営みの

中から生まれるもの。かしこまらずに、普段からふつうに触れることが

大切なように思います。