馬と虎 ~その二~

現代の馬師によるお節句用 飾馬

馬と言えば有名なのは山内一豊(やまのうちのかずとよ)の妻のお話です。一豊は愛知県岩倉付近の出身の方です。信長が馬揃えのために良い馬を集めていることを聞きつけた馬商人が、東国一といって連れてきた馬があまりの値の高さに誰も買い手がつきません。それを聞いた一豊の妻が持参金をはたいてその馬を買い求めました。それを聞いた信長が「信長の家臣ならば買ってくれるだろうと持ってきた馬を、浪人の身でありながらよくぞ買ってくれた。織田家も恥をかかなくて済んだ」とほめたたえたというお話です。馬の名前を「鏡栗毛」といいます。きっと鏡のようにぴかぴかの栗毛馬だったのでしょう。当時、東国の馬の産地は、甲州、上州、奥州で、甲斐の武田の騎馬隊は有名です。

もう一つ、忘れてならないのは曲垣平九郎(まがきへいくろう)の愛宕山(あたごやま)の出世階段のお話です。将軍家光が増上寺参詣の帰り道、愛宕山の上に咲く梅に気付き、「誰か馬であの梅を採ってくる者はおらぬか」というと、曲垣平九郎という若者が「拙者が」と急な石段を馬で登って取ってきます。家光は「日本一の馬術の名人よ!」と褒めたたえたということです。今でもその石段はありますが、とんでもない石段です。お話は作り話ではないかと疑われていましたが、その後、明治、大正、昭和と三人の馬術名人が実際に上り下りし、おそらくその話は実話ではないかとされています。新橋・虎ノ門森タワーの近くにあり、今も「出世の石段」と呼ばれています。

このように、立派な馬を持つこと、馬を乗りこなすことは武士の面目のひとつでした。

香川県や愛媛県の一部では、いまも八月一日に「八朔(はっさく)」、「馬節句」といって、もち米で作った馬を贈る風習があります。飾りをつけ後ろ足で立つ大きな飾り馬で、業者もいるのですが自分たちで作る方もいらっしゃいます。馬を飾るのは、この曲垣平九郎は讃岐高松藩の家臣でしたので、その影響もあるのかもしれません。こうした行事は大切にされたいですね。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

馬と虎 ~その一~

馬と虎のある楽しいお節句飾りの風景

端午の節句には馬や虎がよく飾られます。

馬に関しては、藤原行成(ふじわらのゆきなり)の「権記(ごんき)」長保五年(一〇〇三年)五月五日のところに、「左府(道長)の許に参った。『端午の日には必ず馬走を見る』ということだ。そこで相府(道長)は馬を見られた。また、内裏でも御馬御覧が行われた。」(講談社学術文庫)とあるように、端午の節句に馬の競争を見るのは恒例になっていました。宮中での行事としては、薬玉の掛け替えなどがあったのですが、上司の道長はこれにはあまり興味がなかったようで少ししか触れていません。やはり、競馬の方が見ていても楽しかったのでしょう。

鎌倉時代になって武士が台頭してくると、馬の競技はいっそう盛んになりました。現代でも、高価な自動車に乗って走らせたくなるのと同じ感覚でしょう。良い馬の価格は家一軒より高いといわれていますので、フェラーリよりも高かったかもしれません。そういえば、フェラーリのエンブレムは馬ですね。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

甲冑 兜 ~その二十四~

正平六年六月一日

鎧に記された正平六年六月一日

兜の吹き返しなどについていることもあります。

唐獅子のところで少し触れましたが、鎧や兜の革の部分にたまに「正平六年六月一日」と書かれていることがあります。これはなにかというと、この革に描かれている唐獅子や牡丹、唐草模様が朝廷の許しを得たものであるという証なのです。

南北朝時代、後醍醐天皇の皇子・懐良(かねよし、もりなが)親王が征西大将軍として九州で勢力を伸ばしました。その時、肥後の国・八代の甲冑造りの職人が当時用いることを禁じられていた獅子や牡丹、唐草模様の革を勝手に使っているのを知り、こらしめようとしたところ、その出来映えの素晴らしさに免じて使うことを許したのが正平六年(1357)六月一日だったのです。この日付を記した革を正平御免革(しょうへいごめんがわ)と呼ぶようになりました。

子供の頃、この文字が書いてある鎧や兜を探して喜んでいました。けれど、最近はとんと見かけなくなってしまいました。聞けば、どうもこの文字が書いてあると、革の半端なところを使ったもののように思われ、クレームがくることがあるらしいのです。私たちは、むしろ「当たり」「縁起が良い」と思っていましたが、どうも最近はそうではないらしいですね。本革を使っている高級品でしか見られなくなりました。

意味を知るということ、それ以前に、知ろうとすること、興味を持つということが人生に深みを与えてくれるのではないかと思います。なぜ、そこにそんなものがついているのか?と疑問に思って、お尋ねいただければそこから意味や歴史の世界が広がります。節句飾りは、ふだん目にすることがほとんどないものですので、ご存じないことばかりだと思います。どうぞご遠慮なくお尋ねください。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

甲冑 兜 ~その二十三~

鎧兜の櫃 ⑤

中区 河文様の鎧櫃

自由に定紋を創作してもかまわないのですが、そこはやはり少し意識してご実家の家紋に手を加えたようなデザインにしておくとカドが立ちません。オマージュというやつです。日本では、女性(既婚の場合)の和装の礼装は「黒留袖」です(男性は紋付羽織袴ですが、礼服で済ませる方が多くなりました)。黒留袖の場合、嫁ぎ先の紋を入れることもありますが、多くは(特に西日本では)「女紋(おんなもん)」といってご実家の紋を入れたり、また、それぞれのお家で女紋を決めていたり、新しくご自分で紋を作ったりと、男性の家紋よりもさらに自由度が高まります。どこにも届ける必要がないと思えば、なかなか自由でおしゃれなものでもあります。

また、五月人形をお求めになるとき忘れがちなのが、若いお母さんからみたお舅、お姑様にとってもお子様は大切なお孫様だということです。その節句のお飾りに御家紋をお入れしておくと「こんなところにまで気を使ってくれた」と間違いなく喜ばれ、印象もたいへん良くなります。

家紋はなくても通常はまったく困ることはないのですが、結婚式やお葬式の時など家紋を知らないと苦労することがあります。兜の櫃などに入れておくと、子供心にも強く印象に残ることになります。

お櫃や家紋のお話はひとまずここまで。次回からどうでもいいような細かいお話にうつります(ここまでも、ほとんど、どうでもいいような話題ばかりでしたけど・・)。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

甲冑 兜 ~その二十二~

兜の櫃(ひつ) ④

紋帳 蒔絵の家紋

重箱のスミ「82」で述べたように、以前は節句飾りのお櫃の多くにこの「前」の字が入っていましたが、いまではほとんど見ることがなくなってしまいました。それどころか、このお櫃自体も省略されることがふえてきて、こうした「様式」の意味がわからなくなりつつあります。歌舞伎の「盛綱陣屋(もりつなじんや)」に出てくる櫃にも大きく「前」の字が入っています。これに「前」が入っていないとただの黒い箱になってしまい、意味がわからなくなってしまいます。これが「様式」です。歌舞伎や茶道、華道はもとより、全国のお祭り、俳句や短歌、七五三やお盆、お正月、さらには床の間やお仏壇、茶碗やお箸などすべての伝統的なものごとには様式があって、それこそがその国の「文化」であり、つまり「国」そのものだと思います。

お話を戻して、「前」が入っていない場合もありますが、その場合にはお子さまの「定紋」をお描きすることができます。しかし、最近流行の櫃がない飾りだとそれすらもできなくなってしまいます。「お子さまの定紋」と書きました。言い換えれば、お父さんの定紋です。一般には「家紋」と同じ意味を持っています。わざわざこう申し上げるのは、例えば次男さんの場合、そのご実家の家紋を必ずしもそのまま受け継ぐ必要はないからです。「家紋」というと、最近の若い方、特に女性は嫌悪感を抱くこともあるようです。「私は家に嫁いだわけではない、彼と結婚したのです。」というお考えだと思いますが、家紋は区役所に届けるわけではありません。ご本人が次男で、独立した家族を営もうとするならば、新しくその「家紋」を作ってもいいのです。「家紋」というと、昔からの家制度にしばられるような感覚に陥るかもしれませんが、個々のファミリーを象徴するシンボルマークと思えばそれほど堅苦しいものではありません。全国の家紋を集めた「紋帳(もんちょう)」という本が何種類も出ていますが、これは、主な家紋を集めているもので、ここに載っていないものも実はたくさんあります。日本だけかと思えば、欧米にもこうしたものはあります。主に貴族が中心で(これは日本でも同じですが、明治以降ほとんどの一般家庭でも家紋を持つようになりました。)、それぞれシンボルマークやスコットランドでは独特のタータンチェックの柄があります。たぶん、「家」制度がお好きでない方も、「我が家のタータンチェック」にあこがれる方は多いのではないでしょうか。その精神は家紋と同じではないかな、と思います。昔、ロバート・レッドフォードの映画「華麗なるギャッツビー」(古い!)で、ギャッツビー家のシンボルマーク「GG」が出てきましたが、これも家紋のひとつでしょう。家具や食器などにもこの「GG」マークが入っていました。(スコット・フィッツジェラルドの原作「The Great Gatsby」の映画化。ロバート・レッドフォードとミア・ファローの美しい作品でした。自分でGreat Gatsbyの頭文字GGを使うのがすごいな、と妙な点に当時感心していました。)

家紋というとどうしても「家」の紋章という意味がつよくなりますが、「定紋」という言い方をすれば、少しだけ個人に近寄った感じがあります。もともと、町人にはなかったものですので、「家に嫁いだわけではない」とお考えの方には「定紋=シンボルマーク」という表現でとらえていただくと良いと思います。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

甲冑 兜 ~その二十一~

兜櫃 ③

シンプルな飾り方ですが、ここにも

様式があります(木馬はオプション)

前回に続き、今回は節句飾りのしきたり:様式についてすこし・・・

最近の端午の節句飾りは兜が多くなりました。飾るスペースの問題や、「あかちゃん用」という考えの方が多くなって、より「簡単に」、「可愛らしく」という節句飾りがふえ、様式がわからなくなってきているきらいがあります。えらそうに様式と言っていますが、茶道のように流派があって飾り方が決まっているわけではありません。こうして飾った方が伝統的、あるいは、こういう理由があるのでこのように飾った方がいいですよということです。

〈鎧・兜の選択〉

端午の節句に鎧・兜・武者人形を一般家庭で飾るようになったのは江戸時代からです。武家では自前の鎧兜を飾りましたが、町民は小さな雛兜や木製の桧兜、神功皇后や太閤、桃太郎などの人形を飾りました。鎧・兜の場合、戦国武将のものより平安鎌倉時代の古風なものが圧倒的に好まれました。それにはいろいろな理由があります。戦国武将は評価の毀誉褒貶が定まらないことや、奉納に用いられるような古風な鎧兜の方が格段に美しいことなどがあげられます。江戸時代においても特定の武将の鎧兜の模倣ではなく、その子だけのために、古風な鎧兜をお祝い用に美しくアレンジして作られたのです。

〈櫃の上に飾る。袱紗は兜を傷めないよう台にかける〉

その兜は、写真のように必ず櫃(ひつ)の上に飾られます。櫃に飾るときは、兜を傷めないよう櫃に置いた台の上に袱紗をかけて飾ります。その櫃には、よく「前」と描かれたものがありますが、写真のように「家紋」を入れることもあります。節句飾りは、初節句(赤ちゃんのとき)に贈られることが多いので勘違いされる方がいらっしゃいますが、子供用ではなく、生涯にわたって端午の節句の祝いに飾られるものだからです。生まれて二番目に贈られる一生物のプレゼントです(一番目は名前)。

〈屏風の飾り方〉

屏風はお飾りになる場所によって不要な場合もありますが、飾る場合には本来は写真のように台の外側に置きます。ちゃんとした屏風には角々に金具がはめられ、釘で固定されます。この釘の頭が屏風の下にも出ています。これは、本来、塗装を施した台の上に置くことを想定していないことを意味しています。釘の頭が台を傷つけてしまいます。畳やもうせん、真菰などを敷いた上に飾るようにできているのです。しかし、これは「ちゃんとした屏風」の場合で、いまは屏風の下面にフェルトなどを貼り付けて、台の上に飾れるようにしたものもあります。

〈弓・太刀〉

弓は武士の必須科目です。那須与一、源為朝はじめ、弓自慢の話はいっぱいあります。魔障は弓弦の音や光る矢尻を恐れるとされていますので、弓弦と矢尻は必須です。太刀は一般のさむらい用の「刀」ではなく、大将の持つ「太刀」のこしらえがされていなければなりません。できれば、柄頭(つかがしら)が鳥=鳳凰の鳥頭であったり、鍔(つば)が分銅型の分銅太刀だと理想的です。

〈もうせん=ハレの日の演出〉

下には緑のもうせんや真菰を敷きます。お雛様には赤いもうせんを敷くことによって、お節句=ハレの日のステージができあがります。ときどき、「リビングの内装に合うように」という方がいらっしゃいますが、節句は日常と違う「ハレ」の日を演出するものですので、内装やインテリアなどの日常・日用品に合うものである必要はまったくありません。こうした様式をふまえながらも、小振りで可愛らしいものはいっぱいあります。玩具やインテリアとは一味違う節句飾りをお選びいただくことで、お子様が生涯、節句のお祝いにお飾りいただくことができます。七~八年で飾らなくなるような五月人形は節句飾りとは言えませんし、そうしたお飾りがとうてい縁起がよいとは思えません。最低限の「様式」が節句飾りに求められる由縁です。

ちょっと説教臭くなりましたので、次回からまた重箱のスミをほじくるような楽しい(?)お話に戻ります。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

甲冑 兜 ~その二十一~

兜の櫃 ②

シンプルな様式の兜飾り

少し兜櫃の話からそれます。 しばしば、いつ頃飾って、いつ片付けたらいい?とか、お雛様や五月人形はどちらの方角に向けて飾ればいい?というお尋ねをいただきます。つまり、守るべき「しきたり」のことを気になさっているのだと思います。

飾る時期については、お節句当日の二~三日前で結構です。初節句の場合、せっかく用意したのだからとひと月位前から飾る方もいらっしゃいますが、それもOKです。日柄を気にされる方はそれに従ってください。お節句の当日、例えば今年の五月五日はたまたま「大安」ですが、仏滅だろうが先負であろうが、お節句行事はそういうことには左右されずにその日に行われます(ちなみに旧暦の場合には、三月三日は必ず先負、五月五日は大安です)。

しまう時期については、端午であれば五月六日に一年の祈りをこめてお供えをし、その後、お天気の良い、時間的な余裕のある日にとりかかってください。特にお雛さまについては昭和五十年くらいから「早くしまわないとお嫁に行き遅れる」という風説がひろまり、それが「三日のうちにしまわないと行き遅れる」となって、お母さんたちの悲劇が始まりました。きっかけはテレビである占い師が言ったそのひと言に過ぎませんでした。実際のご家庭で、夕方からお雛祭りのために友人知人ご親戚が集まりお祝いをした後、お片づけをし、赤ちゃんをお風呂に入れ、寝かしつけてからお雛さまを片付けるというのは絶対に不可能な話なのです。それを影響力のある方の不用意な発言で、それがさも昔からの「しきたり」であるかのように吹聴されて全国的に「悲惨なひな祭りの夜」が繰り広げられるようになったのです。

まだ電気のない時代、雛人形や五月人形を片付けるのは間違いなく「昼間」だったはずです。つまり、早くとも翌日です。中には片付けるのに一日では済まないお宅もあります。少し考えれば三日の夜に片付けるのはもともと「不可能」であり、「理不尽」であることは明確です。

正しいしまい方は、節句の翌日、「また来年」という思いを込めて再びお供えをし、それを皆さんでいただき(直会の意)、その後、お天気の良い昼間にゆっくりしまう、というものです。もし、こわれたり汚れたりしている箇所があったら、このときに業者にお願いをしてください。

飾る方角はどちらでもけっこうです。御家族を「見守る」ような位置であればであればけっこうです。京都御所のことを持ち出して「南向き」とか、一般的な床の間のある和室のように「東向き」と言われる方もいらっしゃいます。気にされる方はそのようにしていただければよいのですが、マンションにお住いの場合、現実として物理的に不可能な場合があります。雛人形も五月人形も何か特定の宗教によるものではなく、日本人の文化、民族的な信仰によるもので、それらは「天の神様」に向けて飾るものなのでどちら向きでもいいのです。ですから、クリスチャンの方々でも拒否感なくお雛様は飾っていただけるのです。「天の神様」はとても寛容です。

これを書いているのが五月五日で、しまう時期を迷っている方がいらっしゃるかもしれないので今回ブログにあげました。

気になる「しきたり」ですが、「様式」もその中に含まれます。この「様式」つまり「飾り方」について次回お話します。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

5月5日まで営業中

6日~11日までお休みさせていただきます

甲冑 兜 ~その二十~

兜の櫃(ヒツ) ①

本物の甲冑は櫃に納められます。鎧兜はふだんから着用しているわけではなく、イザというときに身につけて駆け付けなければなりませんので、わかりやすく、かつ、常に大切に保管しておくことが重要で櫃はそのための容れ物です。また、戦場に集まったとき、脱いだ甲冑がだれのものか一目でわかるように家紋を正面に大きく描いたりします。六本の足がついたものが多く、これは湿気から中を守るためで、正倉院のかたちと似ています。また、樽のように胴の中央がふくらんだものもよく見られます。節句などのときには、これらの櫃の上に甲冑を飾り、その姿が現在も節句飾りとして用いられています。兜だけの場合でも、同様に櫃の上に飾ります。最近の節句飾りでは、櫃を使わず板の上やしまうための箱などに飾られることがありますが、あまり縁起のよい感じは受けません。よく、櫃の正面に「前」と書かれたものがあります。これは、「臨(りん)、兵(ぴょう)、闘(とう)、者(しゃ)、皆(かい)、陣(じん)、列(れつ)、在(ざい)、前(ぜん)」という九字呪文の最後の「前」です。中国の道教からはじまり、真言密教でも用いられる「九字文」というもので、一文字ずつに意味が込められ、「前」は文殊菩薩や摩利支天を表すと言われています。それぞれに手指で表す「印(いん)」があり、「前」は軽く握った左手を右手で包むようなかたちが割り振られています。忍者が忍術を使うときの、二本指を立てた左手で右手の二本指を包み込む仕草も刀印という印のひとつです。右手が刀身、左手が鞘で、刀を鞘に納めるという意味だそうです。これをすることで、精神を集中させたりする効果が実際に認められているということです。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

甲冑 兜 ~その十九~

鎧の逆板(さかいた)

逆板(さかいた)

鎧の背中を見ると、上から二段目の小札(こざね)一列はぶらぶらと動くようになっており、この真ん中につけられた金具=総角環(あげまきかん)に、両側の大袖からのびた房紐が美しく結び付けられ(総角結び)ているものがあります。両袖からの紐は「水飲みの緒」といい、うつむいて水を飲む時、両側の袖が前に垂れて邪魔にならないように結んだものです。目立たない部分ですが、「なぜ、ここだけぶらぶらしてるの?」と不審に思われる方もいらっしゃいます。総角環をとりつけるために一列余分についているのです(鎧の時代背景などによってついていないものもあります)。 鎧や兜の周囲は、小札(こざね)という穴の開いた小さな長細い板に紐を通してつなぎ合わせることでできています。この紐のことを縅(おどし)と言います。色とりどりの絹糸や革紐で美しく、中には文様を織り出すように縅したものもあります。

通称小札ですが、平安、鎌倉のころまでは単に札(さね)と呼ばれていました。札は次第に小さくなる傾向があり、中世の札に比べて小振りなものを小札と呼んだようです。もともとは主に鉄製でしたが、重くて不便なので革製のものが室町時代には主流になりました。また、小さな一枚ずつものや、最初から一列にこしらえたものまでさまざまな小札が考案されました。節句用の兜や鎧には「和紙小札」というものがあります。実際の甲冑に和紙の小札があったかどうか不勉強でわかりませんが、恐らくは本来の革の代わりに節句飾り用に考案されたものではないかと思います。この「和紙」も、どんな「和紙」なのか、これからは検証される時代がくるかもしれません。節句用の飾り甲冑の場合、金属やプラスチックの小札に比べ、よくできた和紙小札では繊細な質感を表現することが可能です。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

[ 五月五日まで 五月人形発売中! ]

甲冑 兜 ~その十八~

兜のクワガタ ②

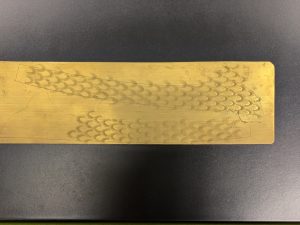

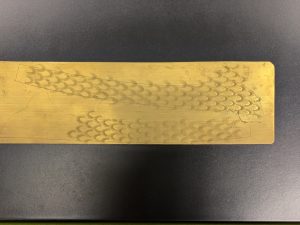

美しい鳥の羽根の文様(刻印)

手打ちなので一つずつの文様がきわだっています。

微細な彫刻の龍頭にはヒゲがあり、尾には剣がついています。

真鍮板に輪郭をけびきし、文様を打ちます。

輪郭にそってハサミで切り、ヤスリで形を

整えた後、金メッキします。

前回の画像のように、鍬形には大きく分けて細長い「長鍬形(ながくわがた)」と幅の広い「大鍬形(おおくわがた)」があります。鍬形には鳥の羽根のような打ち文が入っていることがあります。鷹の羽の文様といわれています。高級品だと、ひとつひとつ手で打たれており、刻印のエッジが立って美しいものです。文様が入っていないことも多いのですが、鏡面といって鏡のようなツルツル仕上げの場合や艶消しのようになっている場合とがあります。どれが高級ということはありません。鍬形は多くの場合真鍮製で、金メッキがほどこされています。わざわざ裏側に「二十四金鍍金(めっき)」と印がついていることがありますが、大切なのはメッキにかけられた時間で、この時間によって錆などに対する耐久性や美しさは大きく違ってきます。ですから、「二十四金鍍金だから良いもの」と一口に言うことができません。同じように、木製の龍頭にもよく「本金箔押」と印がついているものを見かけます。金箔にはたくさんの種類があって、ほぼ百パーセント純金の金箔はたいへんに高価ですので、龍頭の箔押に用いることはあまりありません。四号色金という箔で約十センチ角一枚七~八百円くらい(令和六年)、この箔で金の含有率が約九十五パーセントです。本来ならばこれ以上を本金箔といいます。本金鍍金、金箔押と言われるとすごく高級な感じがしますが、百均のお店でも金箔(金色の箔の意、金が含まれているとは限りません)は売られています。

パルプや洋紙を使っても「和紙」と表示されるということもあり、素材や品質説明はお客様の常識とは次元の違うことがありますので注意が必要です。逆説的ですが、本当の高級品にこうした表示がされていることはあまりありません。本物の素材を用いることは当然のことだからです。では、どうしたらその判別ができるのか?それはお客様自身がそれを見分けられるだけの経験を積むか、あるいは意識の高い販売店(業者)に頼るしかしか残念ながら方法はありません。「金」とか「和紙」に限らず、「木製」とか「正絹」の表示もお客様の認識とかけ離れている場合が多く見受けられます。販売店や業者自身がどこまでプライドと順法精神(正しい品質表示)を持って扱っているか、そこにしか頼る術(すべ)はありません。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。