三種の神器 鏡 その二

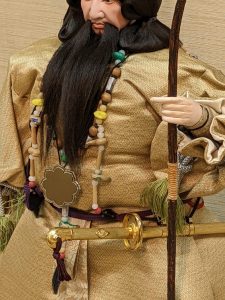

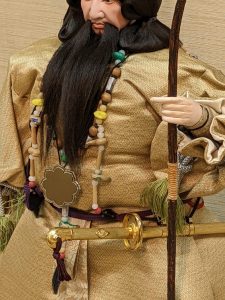

神武天皇の携える三種の神器。手に金色のトビのとまっている梓弓を持っています。

銅鏡は、弥生時代から古墳時代にかけての遺跡からたくさん発掘されています。その中でも代表的なのが三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)と呼ばれる、直径十五~二十センチくらいの円形で周囲の断面が三角形になっている鏡です。伊勢神宮にある八咫鏡(やたのかがみ)はこれよりもずっと大きく、伝えられる見聞録によれば「八頭花崎八葉形(やつがしらはなさきはちようけい)⇒写真参照」で、四十六センチほどの大きさとなっています。かつては、銅鏡は中国や朝鮮半島からもたらされたものと思われてきましたが、近年ではその多くは日本国内で製作されたものとする説が有力です。やや凸面鏡で、鏡面を上向きに置いたとき安定するように周囲が三角形に盛り上がっています。令和五年二月、奈良の富雄丸山古墳でとんでもない鏡と剣が発見されました。盾形の銅板に神獣文様が入った鏡と、二メートルを超すうねった蛇行剣です。当時の奈良にこうした優れた金工職人がいたことを示しています。神武東征(※)の際の事情を解くカギになるかもしれません。

二メートルを超す大刀といえば、名古屋・熱田神宮には斬馬刀と呼ばれる巨大な太刀(二メートル二十二センチ)があります。姉川の戦いで朝倉軍の真柄直隆(まがらなおたか)が使ったというもので、同寸、同重量のレプリカが同神社草薙館に展示されており、実際にさわって持ち上げることができます。どうぞ持ってみて下さい。

(※)神武東征

古事記、日本書紀に載っているお話で、紀元前七世紀、九州日向から瀬戸内海を通って東へ向かい、幾多の敵を倒しながら最終的に今の奈良県橿原(かしはら)に都を築いたという言い伝え。金のトビがとまっている弓を持った神武帝の人形は、この時の姿を表しています。古事記、日本書紀はここから千数百年を経過してから書かれているため信憑性については諸論があります。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話の出前をしています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

三種の神器 鏡 その一

南北朝時代に、この三種の神器をめぐって争いがおきましたが、それは、これを所持する者が正当な帝の証といわれていることによります。しかし、近世以降、「神器を持つものが帝」から、「帝が持っているものが神器」と変わってきました。草薙剣はだれも見たことがなく、中世でもレプリカなので当然と言えば当然でしょう。

鏡は銅鏡です(鉄製も)。鏡と鏡獅子、鏡餅の関連は、拙著「今伝えたい節句のお話」をご参照いただきたいのですが、鏡は銅の表面を水銀メッキしたもののことです。よく磨いた銅板の上に水銀と鉛の粉で鏡面を作ったそうです。江戸時代には「鏡研ぎ」という職業があって、時間が経って映りが悪くなった鏡を磨く職人が定期的に回っていました。彼らは朴(ほう)の木の炭で鏡面を磨き、薄くなった水銀を補って映りをよくしました。磨くときは京都鴨川の水が最も良いとされていたそうです。現代では表面をガラスで覆っているので磨く必要はなくなりました。 ーつづくー

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話の出前をしています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

平緒と太刀のこと その二

太刀はありませんが、平緒がつけられている例

太刀はありませんが、平緒がつけられている例

男雛の腰のところからきれいな帯が下がっています。これが平緒です。太刀を下げるためのもので、太刀はついている紐でこれにくくりつけられ帯の端をこのように前に垂らします。太刀をしまうとき、この平緒についたまましまわれることもあります。つまり、平緒と太刀は一体のものであり、太刀なしの平緒、あるいは平緒なしの太刀はありえないことになります。しかし、これも、人形の場合、平緒がないとなんとなく寂しいので、太刀を佩かない場合でも平緒を付けることがあります。組紐や色とりどりの織物で美しいものです。

能や狂言の装束でもこの平緒のような帯が同じように下げられていますが、これは平緒ではなく帯と呼ばれています。 ーつづくー

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話の出前をしています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

平緒と太刀のこと その一

~太刀は佩く、刀は帯びる(または差す)~

人形用の太刀

人形用の太刀

天皇の象徴として三種の神器(じんぎ)があります。

三種の神器とは「鏡、剣、勾玉(まがたま)」、すなわち「八咫鏡(やたのかがみ)、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ=草薙剣:くさなぎのつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」のことです。現在は、鏡は伊勢神宮に、剣は熱田神宮に、勾玉は御璽(ぎょじ)となって皇居にあり、鏡、剣は天皇と言えど見ることもできず、「そこにある」ことになっています。即位の礼などで用いられる現在の三種の神器はそれぞれの形代(かたしろ)であり、鏡は皇居の神殿にも祭られています。

草薙の剣は、「剣」なので諸刃の直刀だと思いますが、だれも見た方はありません。即位などのときには、儀礼用の「反り」のある太刀が用いられています。草薙剣はご存知のように、日本武尊(やまとたけるのみこと)が所持していたものですが、儀礼用の太刀には鞘(さや)や柄(つか)に美しい装飾がほどこされ、装飾された紐で刃の方を下にしてぶらさげるようにして佩(は)きます。 ーつづくー

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話の出前をしています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

男雛の装束 魚袋と石帯 その二

石帯(せきたい)とは不思議なもので、現代のベルトのように腰回りをぐるりと締めるわけではなく、腰の前半分は紐で、後ろ部分だけ革製、しかも二本ついています。束帯装束には「裾(きょ)」という、袍の下に着る着物、下襲(したがさね)の後ろ身頃(みごろ)が長く伸びた部分があり、これを引きずらないようにこの石帯に折りたたんで挟むという役割があります。石帯の名称は、この革の帯につけられている石によります。石といっても、メノウなどの貴石以外に犀(さい)の角や象牙なども位や用途に応じて使い分けられ、そのかたちにも円形=円鞆(まるとも)や、四角=巡方(じゅんぽう)などがあります。儀式などの軽重によってかたちに決まりがありました。 ーつづくー

巡方帯。透かし彫りの入った象牙製で、ちょっと特別なお雛さまです。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話の出前をしています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

男雛の装束 魚袋と石帯 その一

(黄櫨染の装束についている魚袋。長方形の白い箱。金色の鯉がついています。)

先の黄櫨染の男雛ですが、装束をまとめている黒いベルトを石帯(せきたい)といいます。この石帯に魚袋(ぎょたい)という印籠(いんろう)のようなものがつけられていることがあります。魚袋は、御所に出入りするときの身分証明のような働きがあったと言われています。つまり、御所に住まわれている帝=黄櫨染の装束を着た人物には魚袋がついているのはおかしいのですが、これも「人形なので」許していただきたいところです。意識せずにつけている職人さんもいらっしゃるかもしれませんが、「付いている方が高級」なんて言って販売しているお店もあり、職人としてはつけざるをえないという理由もあるようです。「袋」とついていますが、袋にも箱にもなっておらず四角い木のようなものを革などで包み、装飾されたものです。 ーつづくー

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前でお話しいたします。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

お内裏様の着物(袍)の柄 その四

この写真の男雛は、襴の上の部分の柄も横向きです。帯より上はたて柄になっています。

この写真の男雛は、襴の上の部分の柄も横向きです。帯より上はたて柄になっています。

男雛の装束は束帯と呼ばれるものが一般的ですが、その装束の上着にあたる袍(ほう)の下部に襴(らん)という部分があります。歩きやすいように、左右に蟻先(ありさき)という遊びの部分がついています。雛人形ではこの襴の部分だけ文様が横向きになっているものをよく見かけます。これは実際の装束を作るとき、この欄の部分だけ裂地を横向きに用いることからそうなったということです。上部の身頃とは違って、この襴は束帯の裾(すそ)をぐるりと取り巻くように縫い付けますので、裂地を横向きに用いるのです。

当然、実際の装束のときにはこの部分だけ文様を90度変えて別に織られ、上部の文様と向きが合うようにします。一番傷みやすい部分ですので、この部分だけを交換できるようになっているのかもしれません。しかし、人形の場合は別に織らなくても充分に裂地の幅があるので、裂地の縦横より文様で合わせた方がいいと思います。ただ、裂地を無駄なく用いるためであれば、文様によっては合理的でいいのかもしれません。「人形なので」文様で合わせた方が良いように思いますが、このようにちゃんとした理由があるので一概に「おかしい」とも言えないのです。まさに重箱のスミ的なことがらです。 ーつづくー

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前でお話しいたします。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

和文化の教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、中学の授業などでご活用いただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

連載 重箱のスミ ④

お内裏様の着物(袍)の柄 その三

男雛に黒い装束のものがあります。特に江戸末期~明治頃の古いものに多く見られます。この装束の柄には「轡(くつわ)」文がよく用いられています。馬を制御するために口にはめ、手綱をつける金具を文様にしたものです。最近のお雛さまでは、ときどき、この黒い装束に立涌(たてわく)文が織り出されていることがあります。黒い束帯は三位(さんみ)の装束で天皇がお召しになることはありません。一方、立涌文は天皇しか身につけることのできない文様ですので、黒い袍にこの文様があるのはおかしいことになります。でも、そこは人形なのでご容赦をいただきたいところです。この後も「人形なので」という言い訳はたびたび出てきますがお許しを。

後にも触れますが、冠の後ろについている纓(えい)という羽根のようなものがありますが、ピンと立った立纓(りゅうえい)は帝しかつけることができません。お雛様には多くの場合、衣装に関わらずこの立纓がつけられますが、この衣装のときは本当なら下に垂れた垂纓(すいえい)でなければなりません。これも「人形なので」のひとつです。 ーつづくー

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前でお話しいたします。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

和文化の教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、中学の授業などでご活用いただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

5月5日にもお節句飾りのお客様がいらっしゃいました。息子さんがお孫さんと里帰りされているので一緒に選んで、月遅れでお節句をされるとのことです。その前日4日には4月28日にお生まれになったお孫さんのためにお求めにいらっしゃった方も・・・どちら様もとても楽しそうにお選びいただいて、こちらもうれしくなります。

連載 重箱のスミ ③

お内裏様の着物(袍)の柄 その二

即位の礼など宮中の重要な儀式で着装されるときは、着付けにも厳格な作法があるそうです。宮中三殿(※)は宮中でももっとも神聖な場所とされ、ここに参るときには天皇皇后両陛下もこの作法に則らねばなりません。

装束の下着や下半身の袴などは「次(つぎ)」=不浄、上着類は「清(きよ)」=清浄とされ、「次」のものには本人は触れることができません。つまり、自分では着ることができないので女官に着せてもらうことになります。装束を着る前に清浄な水で全身を清められた後、一枚ずつ着せ付けてもらいます。最終的にに衣紋者(えもんじゃ)が肩から袖などの衣紋(えもん)襞(ひだ)をつけてかたちを整えます。

十二単も同様で、着るだけでもたいへんなご苦労があります。民間から皇室に入られた方にとって最初の関門となるようです。

(※)皇居吹上御苑にある賢所(かしこどころ)、皇霊殿(こうれいでん)、神殿(しんでん)の総称。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

和文化の教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、中学の授業などでご活用いただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします。

太刀はありませんが、平緒がつけられている例

太刀はありませんが、平緒がつけられている例 人形用の太刀

人形用の太刀

この写真の男雛は、襴の上の部分の柄も横向きです。帯より上はたて柄になっています。

この写真の男雛は、襴の上の部分の柄も横向きです。帯より上はたて柄になっています。