破魔弓 ~その一~

破魔って? ②

昭和四〇年代の当店製 破魔弓

六月三十日は大祓え=夏越しの祓えです。この日には全国の神社で「茅の輪くぐり」の神事が催されます(旧暦で催すところも多い)。

昔昔、巨旦将来(こたんしょうらい)というお金持ちの家に、貧しい身なりの旅の男が「一晩泊めて下さらんか」と訪ねてきました。巨旦は男の身なりを見てすげなく断ります。男は次に兄の蘇民将来(そみんしょうらい)の所へ行き、一晩の宿を頼みます。貧しい蘇民は快く男を泊めて精一杯もてなします。翌日、男は玄関に茅の輪を下げるように告げて去ります。その後、蘇民将来の家は栄え、疫病にもかからず幸せに暮らし、巨旦は没落したということです。その貧しい身なりの旅人は実はスサノオノミコトだったのです。

以来、茅の輪を玄関に飾ったり、腰にさげるようになりました。これが茅の輪(はま)の由来ということです。これが発展して神社の夏越しの祓えの「茅の輪くぐり」になったと多くの神社で解説されています。

大祓(おおはらえ)は年に二回あって、六月三十日と十二月三十一日です。六月は夏越しの祓え、十二月は年越しの祓えと呼ばれ、厄除けお祓いの大きな行事です。お正月に「はま弓」を飾る由来もここにあるのです。

「はま」にはこのようにいろいろな「お話」がついて回りますが、みんな魔除け、厄除けに結び付いています。輪くぐりも、ほんとうに心身を清められるような気持になります。ぜひお近くの神社へお出かけください。(六月三十日から旧暦六月三十日まで、神社によって催日はさまざまです。那古野神社では八月一日に催されます)

「体験の格差」という言葉があります。あまり好きな言葉ではありません。お子様の成長過程で、お正月やひな祭り、端午の節句、お誕生会や家族旅行など、体験の豊かな子とそうでない子の「格差」のことです。この茅の輪くぐりもそうです。わずかな初穂料で体験できます。小さなころ、浴衣を着てご両親と行った「茅の輪くぐり」の体験は、いつまでも記憶に残ります。

お節句や節目のお祝いなど、高額、豪華である必要はありません。しかし、そうした体験がお子様の成長に及ぼす影響は、とても大きいように思います。親御様の情愛が自然と伝わるとともに、豊かな体験がお子様の心に宝物として残ることは間違いありません。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

破魔弓 ~その一~

破魔って? (一)

古典的な破魔弓飾り

「破魔」とは「はま」の音に付けられた当て字です。では、「はま」とはなんのことなのでしょう?今でも北関東や九州など、円い鍋敷きや車輪のことを「はま」と呼ぶ地方があります。柳田国男の高弟、高崎正秀は、「はま」とはわらを円く編んだもののことを指し、それをころがして遊ぶのを「はまころ(はま転がしの略か?)」とよんでいたと言っています。また、キャスターや引き戸についている小型の車輪を「こま」と呼ぶ地域も多く、これも「はま」との関連がありそうです。朝鮮や中国で円いものをはまとかこまとか呼ぶ例があるかと調べましたが、どうもないようなので昔からの日本語のようです。

「はま」が円い輪のことを指すなら、なぜ破魔弓にその「はま」がついているのでしょうか。平安時代の蜻蛉日記に、夜、物音がしたので「帳に結いつけたりし小弓の矢をとりて」というシーンがあります。小さな弓と矢を几帳などに護身用としてぶら下げていたものと思われます。子供の遊びにこのような小弓で、円い「はま」を転がしてそれを射る遊びがありました。これが前述の「はまころ」ですが、かつては子供の遊びに使われるくらい、ごく普通に小弓が各家庭にあったのでしょう。「はまころ」の弓ということで「はま弓」、縁起の良い漢字をあてて「破魔弓」となったわけです。そして、それは蜻蛉日記にあるように護身用として実用の面もありました。護身用がまじない的な意味を付加され、「魔除け」「厄除け」として飾られるようになったのは自然な成り行きに思えます。

地方によって、「破魔弓」と「破魔矢」と二つの呼び方があります。尾張地方では、かつては「破魔矢」と呼んでいました。「破魔弓」は関東地方の呼び方だったような気がします。いまでは「破魔弓」が一般的になりました。弓と矢が組み合わさったものなので、どちらを主と考えるかということで、どちらでもいいように思います。神社でお正月に配られる絵馬のついた矢は「破魔矢」と呼ばれるので、これとの混同を避けるためにも「破魔弓」の方が都合がいいでしょう。

今では、男の子の初めてのお正月の祝いに贈られることが多いのですが、お子様のいるいないに関わらず、門や玄関には門松や注連縄(しめなわ)を、家の中の床の間(リビング)や床柱には破魔弓を飾るのが本来の姿です。初めてのお正月にお祝いしてもらった破魔弓は、大人になってもお正月のしつらえとして永く飾っていただくものなのです。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、生涯学習教室様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

七夕 ~その四~

お相撲 ②

相撲神社

相撲にからんで。以前、大阪場所で太田房江知事が優勝力士の表彰に臨み土俵に上がろうとしたら拒否されたという事件(?)がありました。ときどき女性は「不浄」ということでこの大相撲事件をはじめ、全国のお祭りなどで参加を拒否されることがあります。

しかし‼ 日本国で最も神聖清浄な場所とされているのは宮中三殿です。ここでは、あらゆるものが清浄=清(きよ)と、不浄=次(つぎ)に分けられ不浄のものは近づくことが許されません。そして、ここに入れるのは、皇族を除けば女官、つまり女性だけなのです。最も神聖清浄な場所に男は入れない。つまり、男は不浄なのです。平安時代に最も恐れられたのは「死」で、人であろうと動物であろうと、それに触れた者は一定の期間を謹慎しないと外に出ることも許されませんでした。土俵は神聖と言われますが、男同士の血と汗が染み付き、相撲の始まりには土俵上で殺人が行われています(105参照)。土俵に上がれない事件は、ひょっとしたら女性をそんな不浄な場所から遠ざけ、守るための方便ではなかろうか?

この説に反対の方は、宮中三殿に女官ならぬ男官も採用すべし、という運動を起こすべきかと思います。(もちろん冗談の粋を出ない話ですので本気にしないでくださいね。)自分を清浄無垢と思っている男なんていないと思いますが、そう言い張ることで自分の立場を守りたい悲しい男の性と思っていただければ幸いです。女官のみなさんの、「清」を守り抜くための驚くべきしきたり、執念のようなものを知ると頭が下がります。これこそが日本文化の核なのかもしれません。(尤も、そのしきたりが整ったのは近代になってからのようですが・・・)

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

七夕 ~その三~

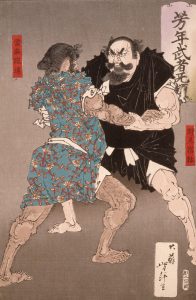

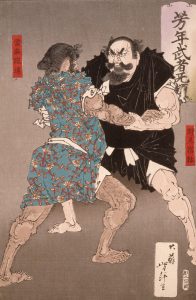

お相撲 ①

奈良、平安時代には七月七日は七夕星まつりであると同時に「お相撲」の日でもありました。相撲の節会(すまいのせちえ)といって、全国から力自慢を集めてこの日に相撲を取らせたのです。そもそもの始まりは奈良時代(?)、野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)が相撲を取って宿禰が蹴速の背骨をへし折って勝ったという、七月七日のできごとにちなんでいます。もちろん、伝説です。いつの時代でも、力自慢同士の勝負は盛り上がります。奈良の桜井市には相撲神社があり、 野見宿禰を祭ってあるということですが、この神社には神殿がなく土俵があるだけです。

昼間はお相撲で手に汗をにぎり、夜は星まつりで詩や和歌を詠んで酒を酌み交わすという、七月七日は実に楽しい一日だったろうと思います。

こうしたわけで、七月に行われる名古屋場所は、本来であれば本場所中の本場所であると言えます。 ~お相撲②につづく

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

七夕 ~その二~

梶の葉

習字が上手になれますように

書けるけど、葉っぱのかたちが書きにくい

あ~、へたくそ・・・

お正月の「松」やひな祭りの「桃」、端午の節句の「菖蒲」のように、節句には象徴となる植物があります。では、七夕は?

「笹竹」でもいいのですが、「梶」なのです。

梶は梶の木(カジノキ)というのが正式な名前のようです。中部地方以南に分布しますが、特に古墳時代、九州の大分県では豊富だったようで、豊国(豊前、豊後)と呼ばれ、柚富(由布)の名もこの梶の木に由来するそうです。当時は神木として貴ばれ、その葉っぱはお供え物の敷物にも使われていました。

木の樹皮から和紙が作られます。また、木綿の材料にもされたようで木綿(ゆう)と由布(ゆふ)も関係ありそうです。

一方、楮(コウゾ)という和紙の材料になる植物があります。これは、ヒメコウゾとカジノキの交雑種だそうで、学名にKajinokiが含まれています。

葉っぱのかたちはどちらも似ていて、春には桜の葉のような形ですが6~7月になると写真のようなかたちに五裂します。

衣服や和紙の材料にもなる神聖な植物なので、七夕の象徴となるにはぴったりですね。墨をはじかずに書けるということなので書いてみました。書けます!

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

七夕 ~その一~

乞巧奠

七夕はふつう織姫と彦星の年に一度の逢瀬というお話になっています。その日が曇りや雨だと天の川が渡れないらしい・・・笹竹に吊るした短冊に願いを書いて飾ります。

このお話にはとてもたくさんのバリエーションがあって、この牽牛織女譚のほかに、天女パターンもあります。天女が水浴びをしているところを男がその羽衣を隠してしまい、天に帰れなくなって男の女房になるというお話。後に羽衣を見つけた天女は天に帰り、男が会いに行くというものです。天女の話は全国にたくさんの言い伝えがあり、柳田国男もサジを投げています。しかも、日本だけでなく、中国や東南アジアにまで似たお話が伝わっています。

写真は桶に浮かべた梶の葉です。この裏側に願い事を書いて天に祈ります。乞巧奠という名の通り、書芸や裁縫などの上達を祈るものです。

梶は、コウゾやミツマタと同じ仲間で和紙の材料となります。葉の裏に細かい毛が生えていますが、墨で文字を書くことができます。それで、七夕を象徴する植物は「笹竹」でもいいのですが、「梶」が七夕を象徴する植物と言われます。この梶の葉をあしらった飾りのことも「乞巧奠(きこうでん)」と呼びます。梶の葉に檀紙と五行五色の房紐や麻の緒で飾ります。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

ちまきとかしわ餅 ~その二~

かしわ餅

おいしそうですが、食べられません

柏餅が生まれたのは江戸時代の後期です。昭和の初めころまでは関東地方特有のお餅でした。それは、関西地方では当時カシワの葉がなかなか手に入らず、中国や韓国から輸入されるようになって初めて全国的に広まったからだそうです。それまで、カシワの葉が手に入りにくい地域ではサルトリイバラの葉っぱが使わることがあり、それはあのサンキラのことなのです。有名な大口屋さんの麩饅頭 山喜羅(さんきら)は昭和四十八年の発売だそうですが、柏餅がヒントになったのかもしれません(あくまで想像です)。

カシワは、新芽が育つまで冬でも葉っぱが落ちずにいることから「家系が途切れない、子孫繁栄」ということで縁起物として広まったそうです。山喜羅も柏餅も大好きです。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

ちまきとかしわ餅 ~その一~

ちまき

ちまき 食べられません

ちまきは茅巻、粽と書いて、茅の葉で巻いたお菓子もしくはお餅のことです。粽は中国語で、後漢の風俗通義(二世紀末ころ)に初出の文字らしいです。

茅の葉で巻くと言いましたが、茅(ち、かや)とはチガヤをはじめススキ、ヨシ、オギ、カリヤス、マコモなどの総称です。ススキの姿が一番想像しやすいでしょう。みな似た姿をしています。かやぶき屋根に使うカヤもこれらの茎を用います。

よく、ちまきのいわれについては中国・楚の屈原の故事が引き合いに出されます。紀元前三百年ほどの実在の人物ですが、王への諫言が聞き入れられず泪羅(べきら)の淵に身を投じた政治家・詩人のことです。それを憐れんだ付近の人々が遺体が魚に食われないようにとちまきを滝つぼに投げ込んで供養したというお話です。しかも、その日が五月五日なので端午の節句にちまきを供えるようになったというお話です。粽という文字が初めて書物に載せられたのが二世紀末ごろですので、屈原の故事とは五百年ほどの開きがあります。そもそもの伝承では滝つぼに投げ込んだのは「お餅」ということなので、それがちまきになったのは相当時代が下ってからのことでしょう。たまたま事件が五月五日だったので、端午の節句の始まりのように書かれることがありますが、端午の節句はそれよりずっと前、紀元前十一世紀の周礼にすでにその言葉があるので端午の節句の始まりとは考えにくいです。物語として端午の節句とむすびつけられたのでしょう。

ちまきは細長い円錐型が多いのですが、地方によっては三角おむすびのような形のところもあります。民俗学の吉野裕子はこの円錐型のちまきは蛇をかたどったもので、厄除けや再生をあらわしていると断じています。日本や中国でも端午の節句の象徴のように扱われているたべものです。五月五日はもちろん旧暦でのこと、今の暦で言えば六月の初~中旬にあたります。初夏のむしむしした暑さと、色んな虫たちが出てくる季節です。餅菓子や混ぜご飯はすぐに悪くなったり、ハエなどもたかります。それを防ぐのに、防腐効果のある茅の葉で包むというのは必然的な知恵だったのだろうと思います。このことから、茅などには厄除けのようなちからがあると思われたのかどうか、全国の神社では夏越の祓え(なごしのはらえ)といって、この茅を編んだ大きな輪をくぐるという行事が今でも行われます。雑草といわれますが、なかなか役に立つ雑草です。

茅の仲間にマコモもあります。これはお盆のときにお仏壇にお供えをするとき、台にかけるムシロのようなものです。神事にも用いられるのですが、数十年前までは、端午の節句飾りの敷物にもよく用いられました。しつらえに清浄感が加わります。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします

☆百回記念☆

昨年の五月からこの「重箱のスミ」を書き始め、ついに百回の節目を迎えました。

一年間で成し遂げたかったのですが、少し遅れてしまいました。毎回、目を通してくださる方がいらっしゃるのかどうかわかりませんが、各回かなりのアクセス数があり驚くとともに感謝にたえません。よく、こんな重箱のスミをつつくような、どうでもいいことをお読みいただいていると、ほんとうにありがたい限りです。

お礼にと言えば厚かましいのですが、先着5名様に拙著「いま、伝えたい節句のお話」を進呈したいと思います。ご希望の方はこのホームページの最後の方にある「お問合せ」からお申込み下さい。「本、希望」とお書きの上、お名前、ご住所、お電話番号をご記入ください。本の発送をもって先着5名様の発表に換えさせていただきます。(ご住所等のデータは発送とともに破棄し、他のことに使用致しません。)

この「重箱のスミ」のブログは、この本を作るにあたり載せきれなかった四方山話を書き連ねたもので、いわば基になっているものです。

鯉のぼり ~その四~

座敷幟

幟や小旗にはご両家の家紋が入ります。

台には木彫りの彫刻が施されています。

座敷幟(ざしきのぼり)、両立幟(りょうだてのぼり)というものもありました。今ではほとんど見ることがなくなりました。

幟とは、旗の縦長のもので、それこそ天に向かってのぼる旗です。神社の境内や、大相撲の会場に並んでいます。鯉のぼりは、この先に付けられた小さな鯉が始まりだったのですが、この「幟」が端午の節句では重要な主役でした。武者の絵が描かれたものは「武者絵幟(むしゃえのぼり)」とも呼ばれ、神功皇后や豊臣秀吉、武田信玄と上杉謙信など色々な武者絵が描かれていました。今では時代が違うので男の子の誕生だからと言って女の子と差別するような扱いはできませんが、かつては男児の誕生は「家(うち)の跡取り」の誕生として喜ばれ、近隣にそれを知らせる意味でも大きな幟旗が建てられたのです。しかし、外に建てる幟はたいへんなので、室内のお節句飾りの鎧や人形の後ろや脇に飾れるようにしたものが、座敷幟や両立幟です。節句飾りに添えると一気に豪勢なものになります。

外に建てるのぼり類は、数十年前までは「大のぼり(武者絵のぼり)」、「鯉のぼり」、「鍾馗旗」の三本がセットになっていました。中には、ご親戚やお知り合いから「大のぼり」や「鯉のぼり」がいくつも贈られ、何本も建っているおたくもありました。むしろ、家の中に飾る鎧や武者人形よりものぼり類の方が端午の節句の中心的な存在だった感さえあります。

こうした意味合いが今では薄れ鯉のぼりだけがなんとか残ったのですが、ご両親の鯉にお子様たちの鯉のような、家族を象徴するものとして今後も続いて欲しい文化だと思います。

ちなみに、鯉は、鯉→龍と出世魚の最高のものとされています。(‘Д’)

ツバス→ハマチ→ブリ、 セイゴ→スズキ、 など出世魚にもいろいろあるようですが、水中の魚類から空を飛ぶ最強生物にまで出世しちゃうのは鯉をおいて他にありません。

2013年、英国のチャールズ王太子(現国王)にジョージ王子がお生まれになったとき、日本鯉のぼり協会が大きなポリエステル製の鯉のぼりを贈りました。しかし、折角なら、前項にあるような木綿の手染めの鯉のぼりを贈ってほしかったなと少し残念です。

節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ

これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。

※この記事の無断引用は固くお断りします